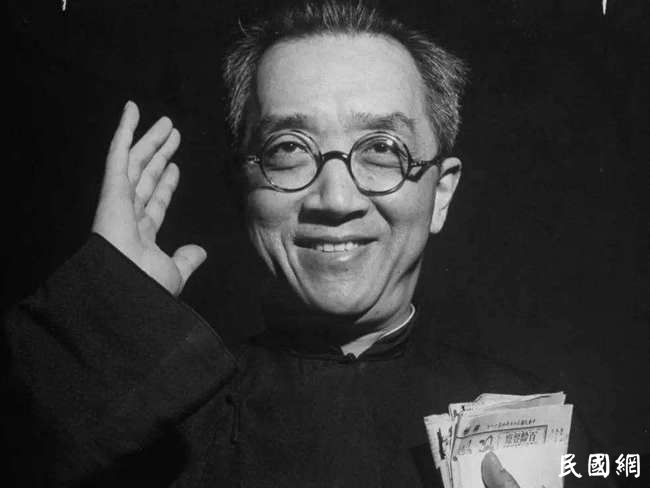

前尘往事:胡适与鲁迅兄弟的恩恩怨怨

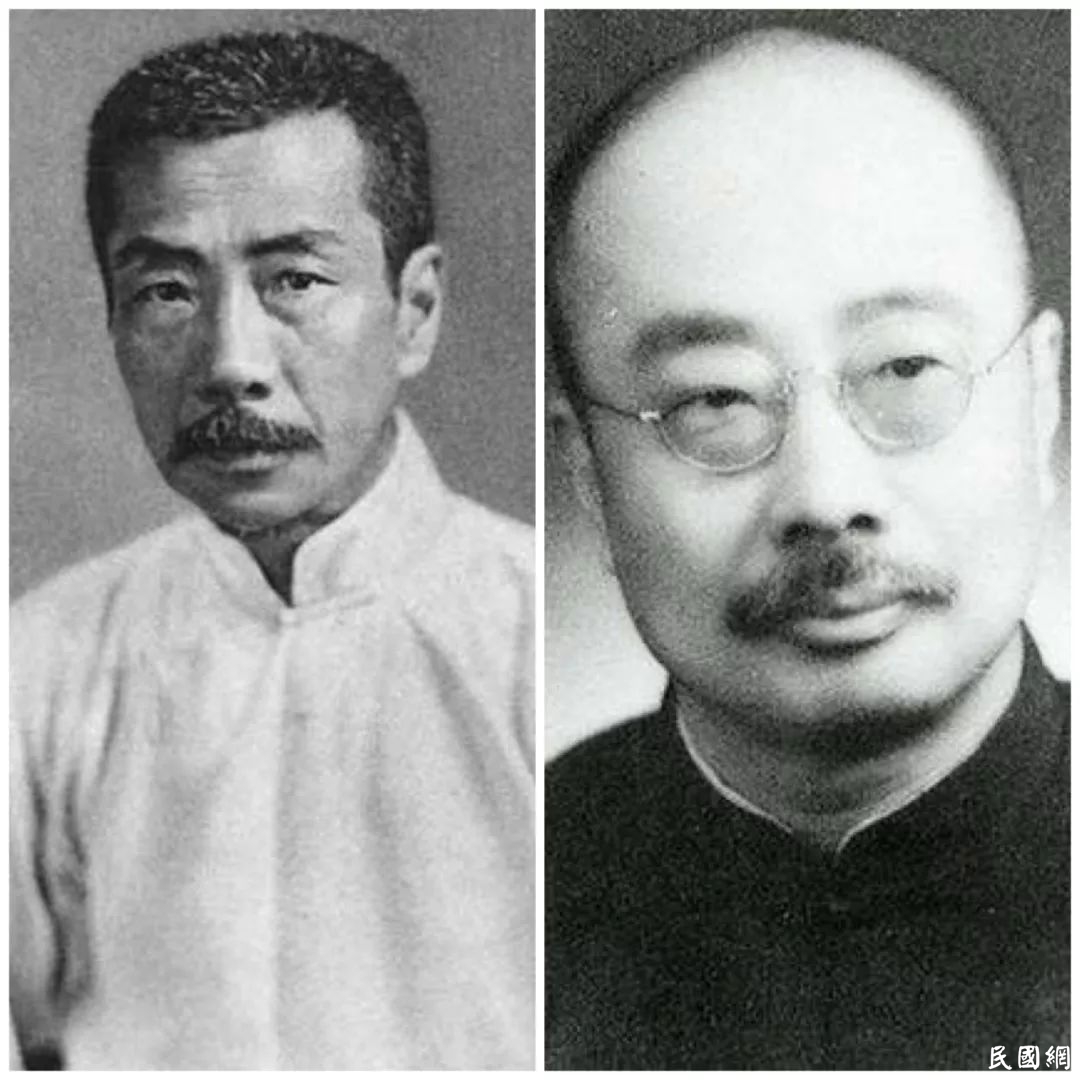

胡适、鲁迅、周作人都是中国文化界的顶级人物,胡、鲁应属于最高级别的,周稍差了点儿。他们都值得尊重,都是大师。但生活在风雨飘摇、政治变幻无常的时代,像这些文化大师也免不了带有太多的政治色彩。但剥掉他们种种本性之外的迷幻外衣,我们还是可以看出他们各自为人的本性与特点。

胡适、鲁迅、周作人的交往,始于1918年,他们同在北大,从相识到友好,并成为知己朋友。倡导新文化的过程中,他们很有共同语言,特别是反对文言文,提倡白话文;反对旧道德、旧礼教,提倡新科学与民主。他们密切配合,互相呼应。有时胡适首先发难,鲁迅紧紧跟上,有时两人同时从不同角度和侧面,对某一问题作深入的剖析。胡像个帅,鲁像个将,而周作人自嘲,他只是有时敲敲边鼓而已。三人关系应该是不错的。

胡适对周家兄弟是真心喜欢,他一生可能说得最多的赞扬的话就是对周家兄弟了。鲁迅发表了《狂人日记》以后,胡适便给予热烈的赞赏与高度的评价,称誉鲁迅是“白话文学运动的健将”。胡适在日记中还写道:“周氏兄弟最可爱,他们的天才都很高。豫才(鲁迅)兼有赏鉴力与创作力,而启明(周作人)的赏鉴力虽佳,创作较少。”胡适是最早认识鲁迅小说的价值的人之一。他对于鲁迅前期杂文也表示了极大的赞赏。如《随感录·四十一》关于“学学大海”、“摆脱冷气”、“有一分热,发一分光”这段寓意深刻的话,胡适说,看了这段文字,感动得“一夜不能好好的睡,时时想到这段文章”。另外,胡适曾经想做一部《中国小说史》,一直放在心里。几年后,鲁迅的《中国小说史略》出版了,胡适对此不是心怀嫉妒,而是报以热情的夸奖,认为“这是一部开山的创作,搜集甚勤,取材甚精,断制也甚严,可以替我们研究文学史的人节省无数精力。”

胡适对周家兄弟一往情深,1926年胡却遭到周家兄弟的一次莫名其妙的绝交。胡适与周家兄弟在办《新青年》时,有过意见分歧,但只是很小的摩擦,没什么结仇的事。1926年5月,鲁迅、周作人和陈源在《晨报》发生激烈笔战。当时徐志摩正主编该报副刊版,劝了几次无效后,停登双方文章。胡作为大家的朋友,出于好意给周家兄弟写了封劝说信,言词恳切,劝双方停打此无意义的笔仗。没想到,周家兄弟从此与胡绝交。鲁迅此后再也没有和胡适来往了。周作人则于1929年主动与胡和好。胡适为此在回周作人的信里对周家兄弟写了一段很有感情的话:“生平对于君家昆弟,只有最诚意的敬爱,种种疏远和人事变迁,此意始终不减分毫。相支虽远,相期至深。此次来书情意殷深,果符平日的愿望,欢喜之至,至于悲酸。此是真情,想能见信。”胡和周作人在疏远了三年多,至此完全和好。过后不久,在周作人的嘱托下,胡帮助他弟弟周建人在商务印书馆找到了工作。

鲁迅不仅没与胡适和好,从20世纪30年代初开始,不时在文章中批评胡适。例如,1931年鲁迅在《知难行难》一文中写道:“中国向来的老例,做皇帝做牢靠和做倒霉的时候,总要和文人学士扳一下子相好。做牢靠的时候是‘偃武修文’,粉饰粉饰;做倒霉的时候是又以为他们真有‘治国平天下’的大道……当‘宣统皇帝’逊位到坐得无聊的时候,我们的胡适之博士曾经尽过这样的任务。见过以后,也奇怪,人们不知怎的现象、他们怎样地称呼,博士曰:‘他叫我先生,我叫他皇上。’我们谈的大概都是文学的事……他说他很赞成白话,他作旧诗,近来也试试作新诗。”

溥仪要见见胡适,胡适也就去了。今天看来,这算不得什么了不起的事。而当时,却闹得沸沸扬扬,有的说“胡适要做帝师”。害得胡适后来解释说:“这位17岁的少年,处的境地很寂寞的、很可怜的!他在寂寞中,想寻找一个比较也可称得是一个少年人来谈谈,这也是人情味的事,到了新闻记者的笔下,便成了一条怪异的新闻了。”

没想到这些无聊的无稽之谈,却成为鲁迅攻击胡适的借口。

反之,对于鲁迅,胡适始终保持着好意,有机会的时候,总要为鲁迅说几句公道话。

1936年鲁迅去世后,女作家苏雪林写长信给蔡元培、胡适,对鲁迅进行了攻击。当时的鲁迅骂胡适尽人皆知,而胡适在回信中则尽力为鲁迅辩护。胡说:“凡论一个人,总须持平。爱而知其恶,恶而知其美,方是持平。鲁迅自有他的长处。如他早年的文学作品,如他的小说史研究,皆是上等工作。”

对鲁迅的谩骂,在鲁迅生前,胡适则一概采取“老僧不见不闻”的态度,从不公开应战。鲁迅死后,他也从没有发出过恶声。

鲁迅死后,胡一直和周作人保持着友好关系。在1937年抗日战争爆发后,胡带领北大师生南下,周留在了北京。1938年,胡出任驻美大使途中,听到周作人欲在日本统治下的北大出任校职,于是便给周作人写了一封意味深长的信,苦苦劝说他不要入世,蹚日本人水。但周作人不仅没听,反担任了北平伪政府的教育总督办和文化委员会主任等伪职,沦为汉奸。抗战胜利后,胡回到北大再次出任校长,而周作人则被囚禁在了南京的老虎桥监狱中。在全国对汉奸一片喊打声中,胡适在顶着大压力,冒着极大风险的情况下仍旧帮了周作人一把。他用北京大学的名义给法庭出具了一份证明,说日伪期间北大校产未遭破坏,图书设备还有所增加。为此,胡在报上挨了不少的骂,说他庇护老友,而周作人在这份证明下,确有减轻罪责的作用。对此周作人的心中是明白的。

1962年胡适在台湾去世。周作人在极端困难的条件下,还是写了一篇回忆胡适的文章,这篇文章可称得上是绝世精品。他的文章对胡适一句好话也没有讲,而是细致地数出了由胡适帮他出了几本书、几篇文章,得了多少钱,分毛清楚。而且特别说拿某笔钱,买了坟地,埋了母亲、女儿,至今念念不忘,这可能是胡适死后,大陆仅有的一篇纪念文章。看着周作人隐晦的文字、深藏的苦心,我们能看出,其实周作人什么都明白,什么都记得。但在当时情况下,他又确实无话能说。所以,周氏兄弟,还是有一个能对得起胡适的,尽管胡适并未听到。

朱学勤曾有一段概括胡适的话,很是经典:“胡适始终以一种从容的态度批评着那个时代,不过火,不油滑,不表现,不世故。仔细想想,这样一个平和的态度,竟能在那样污浊的世界里坚持了60年,不是圣人,也是奇迹。胡适的性格,与这一性格生存的60年环境放在一起,才会使人发现,也是一件值得惊讶的事。”

文:易界神刀

发表评论